2024/08 陳娟瑜合聘研究員

本院神經及精神醫學研究中心陳娟瑜合聘研究員(陽明交通大學公共衛生研究所教授兼醫學系公衛學科主任)團隊於2021年9月起於毒品防治單位、非營利組織與司法檢察機關等社區單位,針對16~45歲具毒品使用經驗的女性進行調查。

資料收集採一對一電腦輔助自填問卷,問卷內容包括童年逆境經歷、性別角色態度、社會網絡、生育經驗、親密關係狀況等。

過往研究指出童年逆境經驗可能影響成年後的依附型態與親密關係,在此脈絡下,研究團隊中蕭其蓁(中正大學犯罪防治學系暨研究所畢業)嘗試以社區收案資料,探討育齡年輕女性毒品使用者童年逆境經驗與不良親密關係風險的相關性。

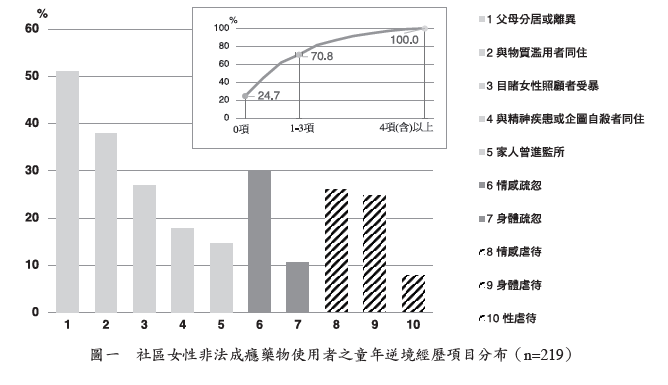

圖一、社區女性非法成癮藥物使用者的童年逆境經驗項目分布 (n=219)

傳統上毒品施用或物質使用疾患的好發族群雖以男性為主,男女性別比例卻有逐漸降低的趨勢。過去十年來,男女性別比在安非他命、海洛因等一、二級毒品大抵落在6,三、四級毒品則趨近5。相較於男性,女性初次施用的毒品來源以親密伴侶提供居多;女性一旦開始使用藥物,較快進展至臨床問題,且有較高風險經歷身體與社會傷害,如:藥物過量致死與遭受社會排除。然而,過往以男性為主體的臨床指引經常系統性忽略女性其他的醫療或社會服務需求(如:生育健康照護、親密關係暴力等),嚴重影響女性患者的治療參與及復元成效。

毒品施用與物質使用疾患的性別差異,不僅體現於疾病的進程、臨床問題及復元資本,更反映在生命早期的危險因子和社會決定因素,如「童年逆境經驗(adverse childhood experiences, ACEs)」。童年逆境經驗泛指兒童或青少年時期經歷具高壓力或潛在創傷性的事件或情境,包括身體、情緒、性相關虐待、疏忽與家庭失能等。一系列的社區及臨床研究指出,童年逆境經驗對成年後身體、心理及社會健康有廣泛的負面影響,與成癮物質使用行為相關指標尤具高度相關性(例如接觸毒品時間愈早、毒品使用量愈高)。

本篇研究聚焦於219位年輕女性12歲以前的童年逆境經驗,包括:父母分居或離異、同住家人有物質濫用者(酒精、非法或處方成癮藥物)、目睹女性照顧者受暴、同住家人有精神疾患或企圖自殺者、家人曾進監所收容(包含受觀察勒戒、戒治或服刑)、情感疏忽、身體疏忽、情感虐待、身體虐待,以及性虐待等10種。具有上述任一項經驗計為1分,並將總分數以0分、1~3分與4分以上劃分。研究使用邏輯斯迴歸模型進行數據分析,探討逆境經歷與不良親密關係之間的相關性。結果顯示,超過3/4的女性毒品使用者曾經歷至少一項童年逆境經驗,其中38.8%經歷過四項以上的逆境經驗;在不良親密關係部分,超過1/3曾經有藥愛行為,並超過一半有親密暴力受暴經歷。童年逆境經驗顯著增加了她們在成年後遭遇不良親密關係的風險,例如:經歷過四項以上逆境的女性,其藥愛風險增加了126%,親密暴力受暴風險增加了368%;在逆境經驗的子項目中,目睹女性照顧者受暴和性虐待與藥愛風險的相關性最強,情感疏忽和同住家人有物質濫用則分別與親密暴力和未成年性行為風險增加有關。

本研究凸顯童年逆境經驗在女性毒品使用族群的高盛行率及增加不良親密關係的風險。相關機構在提供服務處遇時,建議將童年逆境經驗納入評估和介入規劃之考量,實踐創傷知情,提升對女性毒品使用者的理解和敏感度,以期減少相關傷害,促進長期復元。相關研究已發表於台灣公共衛生雜誌。