2024/02 陳娟瑜合聘研究員

兒童虐待(child maltreatment)是5歲以下幼童非自然死亡的重要原因,為不可忽視的公共衛生與社會議題,其中兒虐在小於一歲嬰兒的發生率、長期身心影響及衍生對於家庭與社會的負擔尤為嚴重。

陳娟瑜合聘研究員團隊使用2004-2014年出生登記檔與健保資料庫分析,顯示台灣每一千名嬰兒中有近3名於出生後一年內有至少一次虐待相關診斷,低出生體重增加嬰兒受虐就醫診斷風險,亦增加受虐後受虐死亡、三年期間死亡風險。

依據本研究建議應於醫療與社福端及早識別兒虐臨床樣態與受虐待高風險族群(如:低出生體重),並提升健兒門診利用之重要性,以增進早期介入時機減少兒虐相關傷害風險。此研究成果發表於BMC Public Health (doi: 10.1186/s12889-023-17180-8.)。

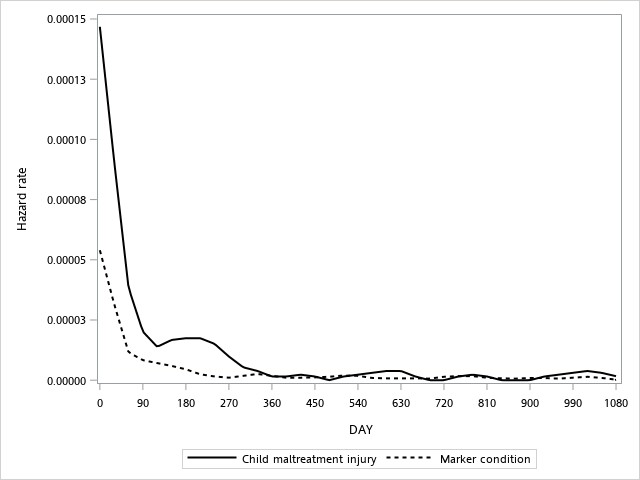

圖一、小於一歲嬰兒遭受虐待傷害後三年內死亡風險率。

兒童虐待指兒童遭遇身心虐待(如:身體、精神與性虐待等)致使受傷與死亡,或是照顧者消極不作為的疏忽(neglect),忽視孩童基本需求以致危害其健康、發展與安全。生命早期遭遇虐待,不僅對個人造成廣泛且長期的負面影響,如增加身體疾病、心理疾患與社會適應不良等風險。陳研究團隊使用台灣出生登記檔,擷取出生於2004-2014年之嬰兒(N=2,206,441)納入樣本,藉由串連健保資料庫門急診或住院就醫紀錄、死因統計檔,了解出生後第一年三種型態虐待相關傷害診斷,包含虐待症候群(maltreatment syndrome)、暴力侵害(assaults)、不明原因傷害(undetermined cause),及就診三個月內與三年期間的死亡率。統計顯示有2.9‰嬰兒於出生後一年內至少有一次虐待相關診斷,三年內死亡率為1.3%。

由於發生兒虐的個案於整體樣本中罕見,使用零膨脹卜瓦松分配廣義線性模型檢視個人、家庭層級中與兒虐有關風險因子:(1)低出生體重增加受虐待就醫的風險;(2)高家庭收入雖降低受虐待症候群、暴力侵害診斷的風險,卻與不明原因傷害就醫診斷風險增加有關。檢視受虐嬰兒(N=6,295)因虐待就醫後死亡情形,圖一顯示受虐待診斷後三年期間的死亡風險率,可發現死亡風險率於虐待就醫後3個月內、及一年期間為高峰。以重大事件存活分析(landmark survival analysis)檢視影響受虐嬰兒三個月與三年內死亡因素顯示: (1)未使用健兒門診及低出生體重顯著增加1.2~1.8倍受虐死亡率;(2)虐待症候群診斷、低出生體重亦與三年長期高死亡風險相關。