2024/08 陳娟瑜合聘研究員

毒品使用人口中女性的比例逐年增加,然而因生理及個人背景,往往於復元歷程面臨更嚴峻的議題。縱然藥癮的醫療模式近年在台灣逐漸被接受,毒品使用者主動求醫的比例仍然偏低,他們接受醫療服務的誘因或壓力,仍受執法及司法體系主導;

例如:緩起訴附命戒癮治療,為針對初犯或輕罪毒品使用者暫緩起訴並命其於社區中接受戒癮治療,因此亦為毒品使用者接觸醫療服務的契機。

今年4月發表於《Harm Reduction Journal》的研究,旨在探討社會經濟及生育經驗(即懷孕及育兒)因素,如何影響使用毒品的年輕女性接受緩起訴附命戒癮治療的相關性,以了解此族群於司法系統中潛在面臨的多重挑戰,及這些挑戰如何影響她們獲得治療服務的機會。

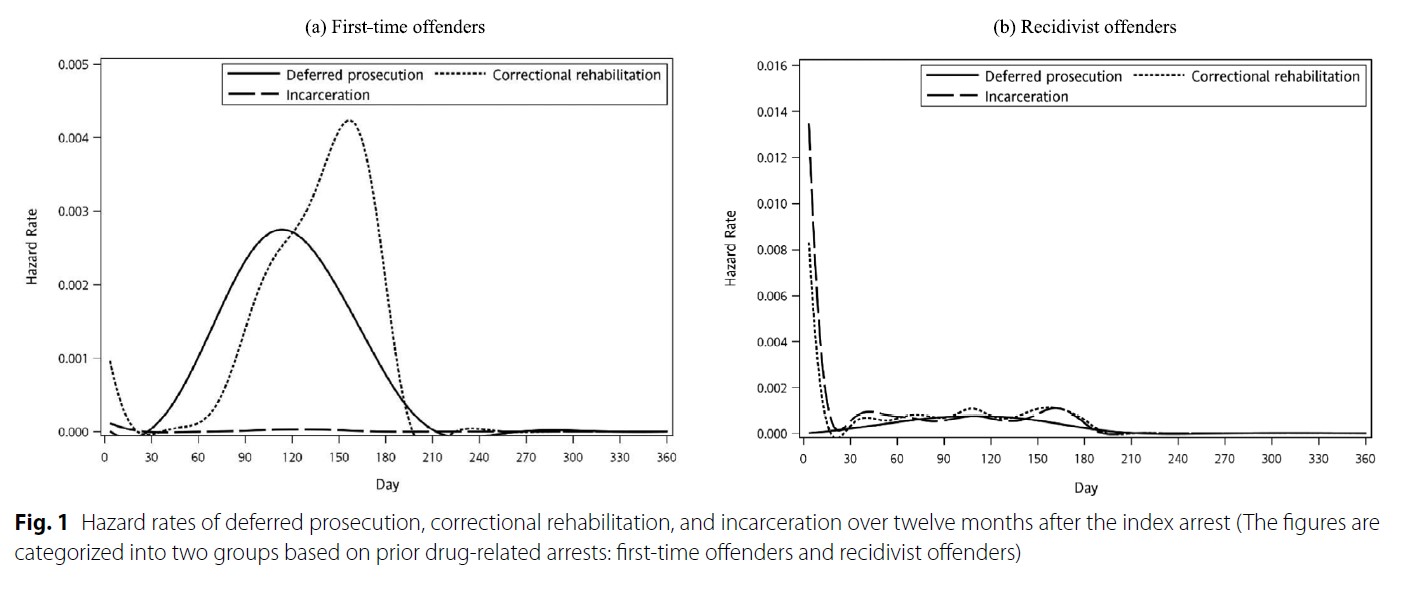

圖一、使用二級毒品女性於進入司法系統一年內接受緩起訴、觀察勒戒(戒治)與入監的瞬時風險率;(a)五年內初次使用者、(b)五年內有紀錄的再施用使用者。(實線:緩起訴、點虛線:觀察勒戒(戒治)、線段虛線:入監)。

根據《毒品危害防制條例》,緩起訴附命戒癮治療為檢察官對於初犯或輕罪的毒品使用者可以暫緩起訴,並命其接受為期一年在社區醫療院所進行戒癮治療;戒癮治療期間需定期至醫院接受治療並進行尿液檢測與追蹤,如果完成療程且表現良好,將可免於起訴,反之則必須回歸其它司法監禁的處遇方式(如:觀察勒戒、戒治)。緩起訴戒癮治療的機制是期許透過減少司法監禁手段,使毒品使用者留在社區治療以加速復元。

本院神經及精神醫學研究中心陳娟瑜合聘研究員(國立陽明交通大學公共衛生研究所教授兼醫學系公衛學科科主任)及其團隊,經由衛生福利部毒品防制議題資料庫與健保、戶政、社福行政資料庫進行串連,採用回溯性世代研究探討2011年至2017年間因使用二級毒品(主要為安非他命類興奮劑)受警察逮捕的5869位18~29歲成年女性,了解此族群社會經濟、懷孕及生育經驗特徵,及逮捕後接受緩起訴的情況,以多項羅吉斯回歸模型並依過去五年是否有毒品相關刑案紀錄分層分析,檢視可能影響接受緩起訴的預測因子。

研究數據顯示:過去5年未有毒品相關紀錄者,超過1/5的二級毒品女性使用者於被逮捕六個月內受緩起訴,23%則進入觀察勒戒;而對於5年內有紀錄者僅有6%接受緩起訴,15%為觀察勒戒。對於過去5年未有涉入毒品紀錄者,社會經濟條件不佳(如:低收入或收入不穩定者)有較低的機會於一年內接受緩起訴(調整後勝算比 adjusted Odds Ratio [aOR] = 0.71, 95%CI: 0.58, 0.88)。過去5年有毒品紀錄者,社會經濟條件亦會影響所受的司法處遇,收入較低(aOR = 1.58)與失業(aOR = 1.58)的族群有較高風險進入觀察勒戒;逮捕當下懷有身孕雖然較不會進入觀察勒戒(aOR = 0.50, 95% CI: 0.32, 0.77),然而亦降低接受緩起訴的機會(aOR = 0.31, 95%CI: 0.13, 0.71)。

此項研究反映二級毒品施用年輕女性被捕後,弱勢社經條件及懷孕/生育狀態是潛在影響是否接受緩起訴社區戒癮治療的相關因素。政策與介入應考量女性藥癮者的獨特需求,以強化此次族群建構復元資本,減少健康不平等及跨世代傷害。研究成果已被《Harm Reduction Journal》接受。